①「技術的着眼点を知る」

※②以降はメールマガジンにご登録いただいている方のみ閲覧できます。

『勝つ技術提案』

近年公共事業で総合評価方式による発注が増えてきました。従来のように、入札金額だけで落札業者を決めるのではなく、会社、技術者の工事実績、地元か否かなどを総合的に評価して決めるという制度です。

評価項目の中で、重みが大きいのが技術提案です。発注者から与えられたテーマに関して、どのように施工するのかという技術的な提案を事前に提出して、その良し悪しを評価されます。

技術提案で重要なポイントは3つあります。

1. 技術的着眼点

2. 技術的発想力

3. 表現力(文章、口頭)

技術的着眼点とは、マッサージでいえばツボです。

いくらよい提案でも、ツボをはずしていれば効果はありません。

技術的発想力とは、ツボにあった施術法を発案することです。もむのがいいのか、電気治療が必要なのか。新技術やお金をかければよいということではなく施工的な「工夫」が必要です。

表現力(文章、口頭)とは、ツボや施術法を、相手にわかりやすく表現することです。いいことを行っていても、表現が下手なら伝わりませんし、評価されません。基本的には文章によって伝えなければなりませんが、時にはヒアリング、プレゼンテーションによって口頭で伝えることができます。

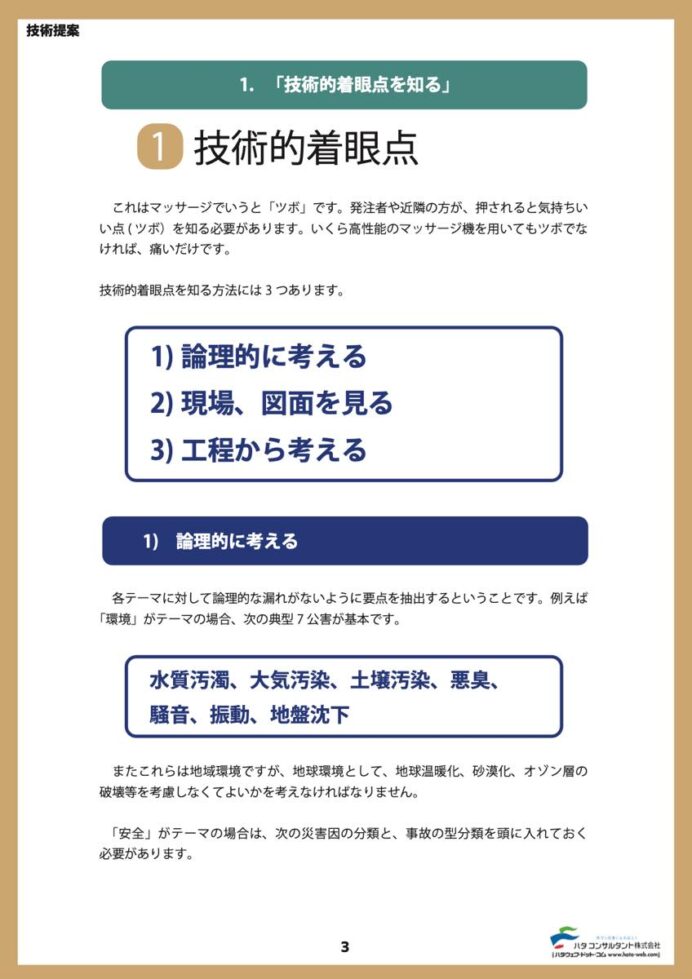

1.技術的着眼点

これはマッサージでいうと「ツボ」です。発注者や近隣の方が、押されると気持ちいい点(ツボ)を知る必要があります。いくら高性能のマッサージ機を用いてもツボでなければ、痛いだけです。

技術的着眼点を知る方法には3つあります。

1)論理的に考える

2)現場、図面を見る

3)工程から考える

1)論理的に考える

各テーマに対して論理的な漏れがないように要点を抽出するということです。例えば「環境」がテーマの場合、次の典型7公害が基本です。

水質汚濁、大気汚染、土壌汚染、悪臭、騒音、振動、地盤沈下

またこれらは地域環境ですが、地球環境として、地球温暖化、砂漠化、オゾン層の破壊等を考慮しなくてよいかを考えなければなりません。

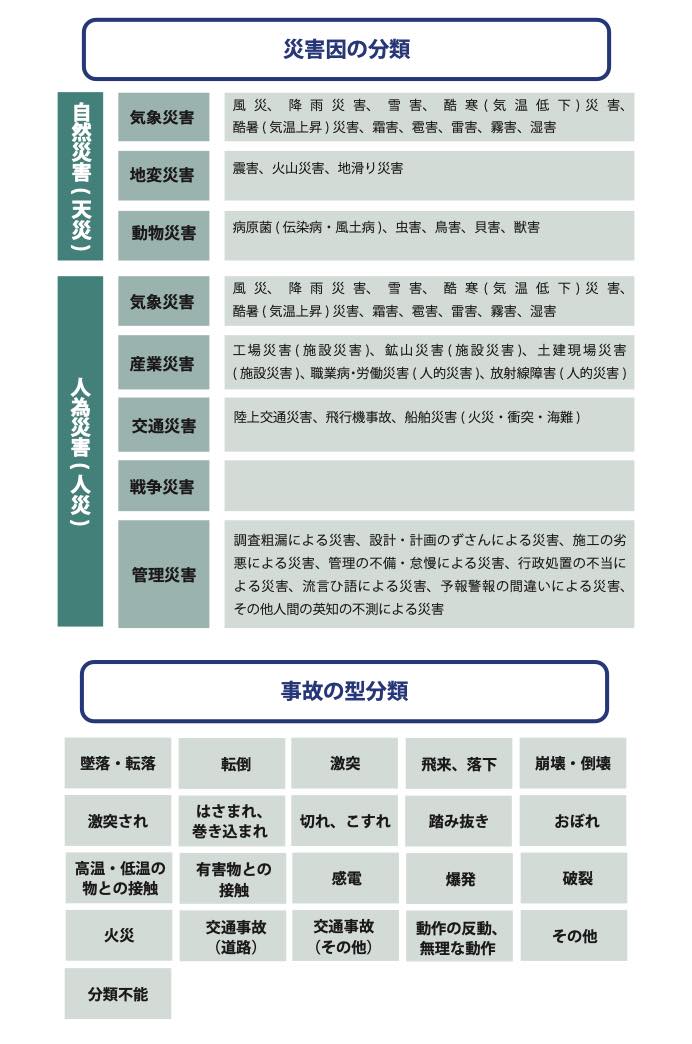

「安全」がテーマの場合は、次の災害因の分類と、事故の型分類を頭に入れておく必要があります。

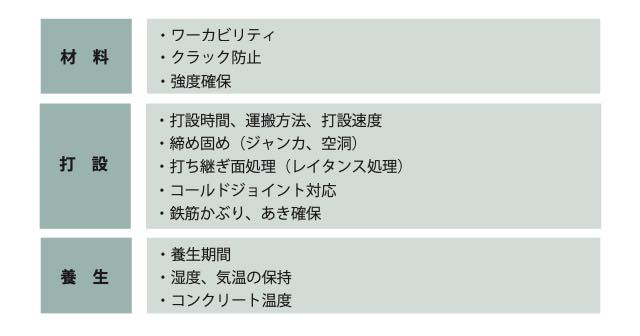

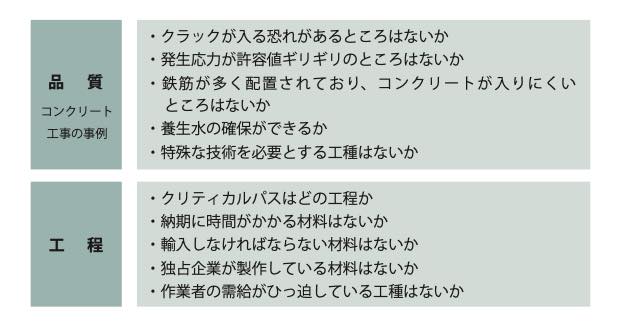

コンクリートの品質がテーマであれば、少なくても、次の要点を漏らさず考えなければなりません。

参加者が討議をして技術提案を考える会議によく同席しますが、議論が特定の課題に集中して進むケースが多いです。例えば、

・「環境」がテーマの場合

騒音や振動ばかり協議し、典型7公害の他の5つに議論が及ばないケース

・「安全」がテーマの場合

重機災害、墜落災害、飛来落下ばかりが頭にあって、感電や火災などの他の事故の型分類を考えないケース

があります。

討議をして技術提案を考える場合、少なくても司会者は、論理的に、かつ網羅的に要点を考え、議論のポイントに漏れがないかを仕切らないといけません。そうでなければ「ツボ」を見落としてしまいます。

2)現場、図面を見る

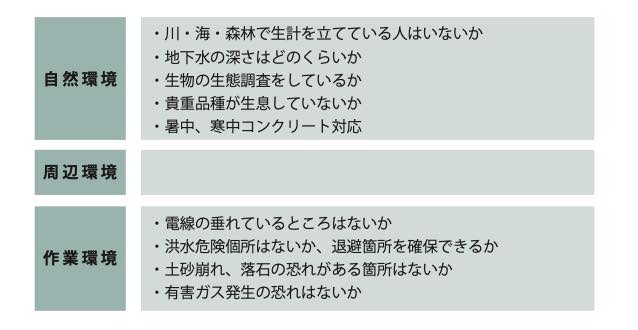

技術提案は、大きく「安全」「環境」「品質」「工程」の観点で問われます。まず、「安全」「環境」について考えてみます。これは、現場をよく見なければなりません。現場を見て、次の内容について確認します。

しかしこれだけでは、「現時点」での現場の様子しかわからないので、工事中に現場周辺がどうなっているのかを知る必要があります。そのためには、聞き取り調査をしなければなりません。

・保育園の運動会はいつなのか

・保育園の夏と冬で昼寝の時間が変わらないのか

・夏休みにどれくらいに人が来るのか

・神社の行事は何があり、どれくらいの人が集まるのか

・過去にどれくらいの水害があったのか

などを聞き取り調査します。

次に「品質」「工程」です。これについては、図面を穴が開くほど見る必要があります。

「品質」「工程」については、可能であれば設計を担当した人にヒアリングするとよいでしょう。それがかなわなければ、設計に詳しい人に聞くことがよいです。設計段階で困ったこと、工夫したこと、判断に迷ったことを施工段階に留意してほしい、ということは発注者であれば当然に考えます。その点を、提案書に書ければ、「ツボ」を押さえた提案ということになります。

技術提案を作成する方は事前に現場や図面を見ているのですが、多くの場合、現場見学、図面見学にすぎません。ボーっと見ているだけとしか思えないこともあります。

・現場踏査(現場にて目と耳で調査する)

・図面調査(図面を基に分析、解析を行う)

を実施する必要があります。しっかり踏査、調査することから始めましょう。

3)工程から考える

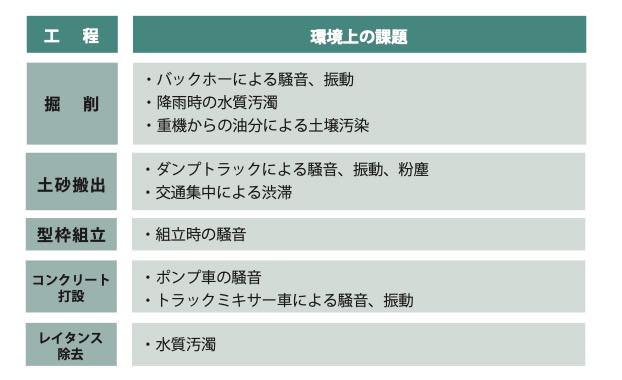

技術提案のテーマは、品質向上、工程短縮、安全作業、環境保全であることが多いですが、ここでは環境保全について考えてみましょう。

環境保全に関する課題を、工程ごとに考えるのです。砂防ダム工事を例にします。

各工程で環境への影響度が異なります。現場に立って、その工程をイメージすることで、環境にどのような影響があるのかを想定することができます。そして、このように工程を追って課題を抽出すると漏れがありません。その上で、

1)論理的に考える

2)現場、図面を見る

3)工程から考える

の3つの観点からもっとも重要な課題に着眼し対策を考えることにします。

例えば、上記の砂防ダムを例にとると

1)論理的に考える

→公害(水質、大気、騒音、振動、土壌、悪臭、廃棄物)を配慮する

2)現場、図面を見る

→現場に立って、地域の方にヒアリングする

3)工程から考える

→工程ごとに、影響の大きさと発生頻度を配慮する

を考慮して、発注者より与えられた個数(多くの場合5つ)を抽出することになります。

このようにして抽出すると着眼点に漏れがなく、発注者の要望ニーズと欲求ウォンツに沿った着眼点に関して対策を提案することができます。

※②以降はメールマガジンにご登録いただいている方のみ閲覧できます。